2025.10.30

40〜50代は“体の曲がり角”と呼ばれる年代です。過度な食事制限ではなく、“今の自分の体を整え続ける食事”を意識することが、長く健康でいる秘訣です。

1. 年齢とともに変わる体を知る

40代を過ぎると、筋肉量の減少やホルモンバランスの変化、基礎代謝の低下が始まります。また、消化酵素の分泌量の減少や腸内環境の変化によって、消化機能も衰えやすくなります。若い頃と同じ食事量・運動量では、体脂肪が増えやすく、疲れも取れにくくなりがちです。

健康を維持するためには、「今の体の状態」に合わせた食事内容と生活リズムへの調整が大切です。

とはいえ、働き盛りの40〜50代は、食事の時間が十分に取れなかったり、外食が多くなったりと、バランスのよい食事を続けるのが難しい世代でもあります。「食べる量は変わらないのに、年齢とともに痩せにくくなった…」という声も多く聞かれます。

2.40~50代が食事で気を付けたいポイント

●過度な食事制限をしない、食事量をむやみに減らさない!

食事制限の落とし穴

糖質制限などで短期間に体重が減るケースがありますが、注意が必要です。

糖質は生きるためや体を動かすための大切なエネルギー源です。体内では主に肝臓や筋肉に「グリコーゲン」として水分と一緒に蓄えられ、体内の糖質が不足するとグリコーゲンを分解しエネルギーとして利用します。糖質制限をして体重がすぐに落ちたようにみえるのは、体内の糖質が不足しグリコーゲンが利用された際、水分も一緒に失われたというのが主な理由の1つです。

つまり、体重が減っても「脂肪が減った」とは限らないということです。

食事量を減らすとたんぱく質の摂取量も不足しがちになります。筋肉の修復がうまくいかず代謝が落ちたり、細胞の新陳代謝が滞って老化が進んだりすることもあります。筋肉が減ると基礎代謝が下がり、かえって太りやすくなります。

さらに、食事制限によって胃腸の機能が低下することもあります。胃腸も筋肉でできており、使わなければ衰えてしまいます。食べる量を減らしすぎると、「食べない」ではなく「食べられない」体になってしまうことも。

結果的に低栄養を招き、健康を損なうリスクがあります。

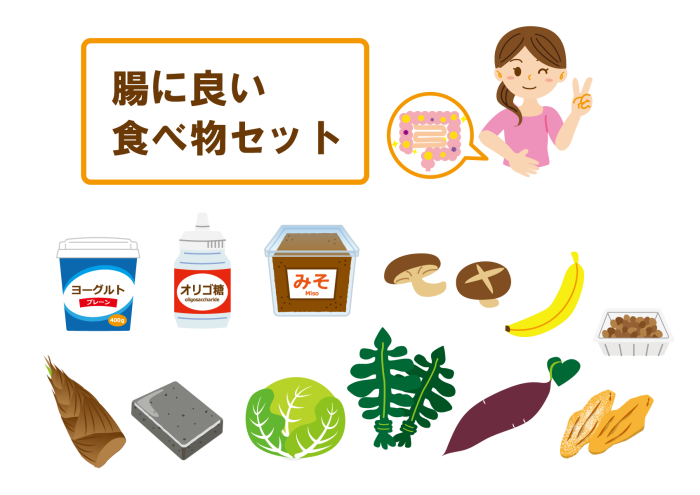

●腸を整える食物繊維や発酵食品を摂ろう

腸内環境が整うと、便通の改善だけでなく免疫機能や心の安定にもつながります。お腹の調子が悪いと集中力が続かない・気分が落ち着かないなど、心身に影響することもあります。

いくら良いものを食べても、便秘などで老廃物をため込んでしまっては十分に効果を発揮できません。「食べてエネルギーにする」「不要なものはしっかり出す」というサイクルを整えることが、健康的な体づくりの基本です。

野菜・きのこ・海藻・豆類などの食物繊維、納豆・ヨーグルト・ぬか漬けなどの発酵食品を意識的に摂りましょう。

●塩分や脂質の摂り方にも注意

高血圧や脂質異常症などの生活習慣病は、30代からリスクが高まり、40代以降で実際に指摘される人が増えてきます。塩分の摂り過ぎは血圧をあげ、脂質の摂りすぎは動脈硬化や肥満の原因になります。

塩分の代わりに出汁・レモン・スパイスを活用し、うま味や香りを活かした味付けを工夫しましょう。油も「良質なものを選ぶ」ことが大切ですが、健康に良い油でも摂り過ぎには注意が必要です。

●定食スタイルがおすすめ!!

「これだけ食べればOK」という栄養素は存在しません。大切なのはバランスです。丼ものやパンだけの単品食は栄養が偏りやすいため、主食・汁物・おかずをそろえた定食スタイルを意識しましょう。

特におすすめなのは、「雑穀ご飯+具だくさん味噌汁」の組み合わせ。ご飯と他のおかず(みそ汁やおかずなど)の比率を「6:4」にすると、栄養バランスが整いやすくなります。また、お米は脂質が少なく、炭水化物・たんぱく質・ビタミン・ミネラルなどが含まれる優秀な食材です。

主食をお米にすると、油の摂りすぎを防ぎやすくなります。

▼お米の優れた栄養分についてはこちら

コラム「お米がエネルギー源としてよいこと」

3.食事以外で気を付けたいこと

●水分補給と睡眠で生活リズムを整える

年齢を重ねると喉の渇きを感じにくくなりますが、水分不足は血流を悪化させ、代謝の低下にもつながります。1日1.5Lを目安に、こまめな水分補給を心がけましょう。甘い飲み物ばかりに偏らないよう注意を。

また、睡眠の質を上げることも健康維持には欠かせません。体の修復やホルモンの調整は眠っている間に行われます。寝室の環境を整え、就寝前のスマートフォン使用を控えるなど、眠りやすい環境を整えましょう。

▼関連コラム

さいごに

「食」は体と心のセルフケアです。食事は栄養補給だけでなく、心のリセット時間でもあります。

「忙しいから」「つい簡単に」で済ませず、1日1回はゆっくりと食事を味わう時間を持ちましょう。何を食べるかだけではなく、よく噛んで味わうことも健康づくりの第1歩です。また、「足りないから」と食べ過ぎるよりも「過剰を減らす」意識をもつことも大切です。

旬の食材を選び、彩りを意識し、日常の中で小さな“健康習慣”を積み重ねることが、10年後の元気な心と体をつくります。

【参考文献】

●厚生労働省

令和5年「国民健康・栄養調査結果の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf?utm_source=chatgpt.com(2025年10月30日利用)

日本人の食事摂取基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/syokuji_kijyun.html(2025年10月30日利用)

●内閣府HP

令和5年度男女の健康意識に関する調査報告書のポイント(令和5年度内閣府委託調査)

https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/kenkou_r05s/00.pdf(2025年10月30日利用)

男女共同参画白書 令和6年版 > 第1節 社会構造の変化と男女で異なる健康課題

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/html/honpen/b1_s00_01.html(2025年10月30日利用)