2025.10.30

ハードなトレーニングに日々取り組んでいるアスリートは、高強度、長時間の運動が続くことによって免疫力が下がり、風邪などの感染症にかかりやすくなると言われています。このコラムでは体調管理に必要な要素である、抗酸化、免疫に関わるビタミンについてご紹介します。

抗酸化ビタミン

強度の高い運動や長時間の運動でたくさんのエネルギーが必要になる場合、筋肉の酸素消費量が大きくなるため、活性酸素の発生量が増加します。活性酸素は増えすぎると疲労やコンディション低下につながるため、抗酸化の働きがある栄養素の補給が勧められます。ビタミンACEは通称「ビタミンエース」と呼ばれ、強い抗酸化作用のあるビタミンです。

ビタミンA

脂溶性ビタミンで、レチノール、レチナール、レチノイン酸の総称。動物性の食品に多く含まれています。植物性の食品からは、体内でビタミンAに変換される、プロビタミンAと呼ばれるカロテノイドとして摂取されます。

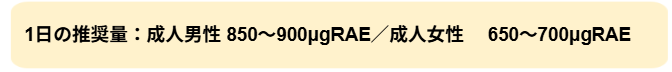

成長や視覚、皮膚の粘膜を健康に保つ働きがあり、免疫系の正常な機能にも関与。活性酸素を除去する抗酸化作用があると言われています。

欠乏症になると成長障害や、暗いところで視力が著しく衰える夜盲症を発症したり、皮膚の乾燥、免疫機能が低下することがあります。

過剰症は頭痛、肝障害、胎児の発育異常などがあげられます。通常の食事では過剰摂取にはなりにくいとされていますが、ビタミンAを特に多く含むレバーの食べ過ぎや、サプリメントを摂取する場合は注意が必要です。プロビタミンAであるβ-カロテンの摂取による過剰症の可能性はほとんど考えられないと言われています。

※レチノール活性当量(μgRAE)= レチノール(μg)+β-カロテン(μg)×1/12+α-カロテン(μg)×1/24

※「日本人の食事摂取基準(2025年版)」より

ビタミンC

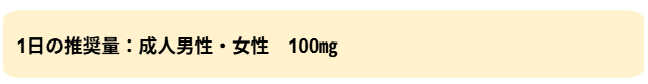

水溶性ビタミンで、皮膚や細胞のコラーゲンの合成に必要な栄養素。抗酸化作用により運動による酸化ストレスを抑える働きがあります。免疫細胞の働きを助けることから風邪や感染症予防にもつながります。また、腸管からの鉄の吸収率をあげてくれます。

欠乏症には壊血病があり、出血、全身倦怠感、関節痛や骨形成障害などの症状が現れます。過剰に摂取しても尿中排泄量が増えるため、通常の食事では過剰症はほとんど知られていません。一度に大量摂取すると人によっては吐き気や下痢、腹痛になる可能性があるため、サプリメントを摂取する場合は注意しましょう。

※「日本人の食事摂取基準(2025年版)」より

ビタミンE

脂溶性ビタミンで、4種類のトコフェロールと4種類のトコトリエノールの、合計8種類の化合物の総称。それそれの化合物は構造の違いから、α(アルファ)、β(ベータ)、γ(ガンマ)、δ(デルタ)がついた名称で呼ばれています。体内で最も多く、生理作用が最も強いのはα-トコフェロールです。

強い抗酸化作用があり、細胞膜を酸化ストレスから守り、免疫機能維持にも役立っています。また血管を広げ、血管内で血液が凝固しないようにする働きもあります。

植物性の食品に多く含まれるため、欠乏症は起こりにくいと考えられています。低出生体重児や脂肪吸収障害の場合は、溶血性貧血や神経障害などが現れるとされています。通常の食事では過剰症の心配はありませんが、サプリメントで摂取する場合は注意しましょう。

※「日本人の食事摂取基準(2025年版)」より

免疫や骨の成長・筋肉に関わるビタミン

ビタミンD

脂溶性ビタミンで、食品からの摂取以外に、紫外線にあたることによって皮膚でも作られ、両方が体内でビタミンDとして利用されます。カルシウムの吸収促進や、骨の成長、血液中のカルシウム濃度の調整、免疫機能を調整する働きがあります。また近年では筋量や筋力、筋損傷からの回復との関連性についての報告もあり、筋肉の発達や維持にとっても重要なビタミンです。欠乏症は、成人は骨軟化症、幼児期はくる病(成人の骨軟化症)など、骨の成長障害の要因に。屋外に出て日光に浴びる機会がない人は食事から意識して摂取することが望ましいです。過剰症は高カルシウム血症や腎障害、幼児では食欲不振や成長遅延などがあります。

※「日本人の食事摂取基準(2025年版)」より

各種ビタミンを多く含む食品

各栄養素を多く含む食品を下図にまとめました。日々の食事に取り入れやすい食品が多く、調理なしで手軽に食べられる食品もあるので、意識的に摂取しましょう。

主なエネルギー源となり、リカバリーにも必要な炭水化物や、筋肉づくりに必要なたんぱく質を中心に、抗酸化や免疫調整に栄養素なビタミン類も積極的に摂取し、コンディションを維持していきましょう。

参考

●厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2025年版)各論 ビタミン(脂溶性ビタミン)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316466.pdf

(2025年10月30日利用)

●厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2025年版)各論 ビタミン(水溶性ビタミン)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316467.pdf

(2025年10月30日利用)

●高田和子・海老久美子・木村典代.「エッセンシャル スポーツ栄養学」,(有)市村出版,2020

●鈴木志保子,「理論と実践 スポーツ栄養学」,日本文芸社,2018