2025.8.31

日常生活やスポーツ活動の中で「疲れた」と感じるのは自然なことです。疲労は心身からのサインであり、通常は適切な休養によって回復します。しかし、疲労が蓄積するとパフォーマンス低下や健康リスクにつながるため、はやめにケアしていきましょう。

疲労とは

日本疲労学会によると、「疲労とは過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態である」と定義されています。全身倦怠感、思考力・注意力の低下や、頭痛、肩こり、腰痛など様々な症状が現れます。

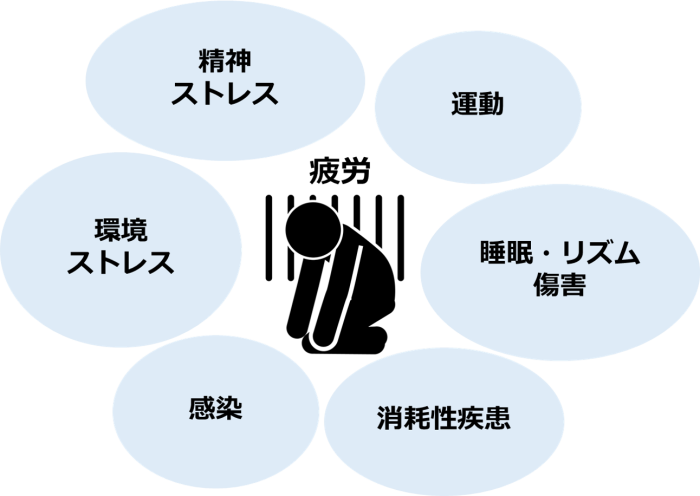

疲労はストレスが重なって活動能力が低下した状態であり、様々な要因が複合的に関係して起こります。ストレスが起因となり、疲労はその結果のひとつと言われています。

出典:渡辺恭良,疲労の科学・脳科学と抗疲労製品の開発, 日本生物学的精神医学会誌 24巻4号,2013, p.201 を参考に作成

私たちの身体はたくさんの細胞が働くことによって、生命活動を維持しています。運動や精神的ストレスなど、何らかのストレスが身体にかかると活性酸素が発生し、細胞はダメージを受けます。身体には活性酸素を除去をする働きがありますが、発生する量が多くなりすぎると処理が間に合わなくなって細胞が傷つき、修復できずに疲労につながると考えられています。

運動性ストレス

運動などでたくさんのエネルギーが必要になる場合、筋肉の酸素消費量が大きくなるため、活性酸素が大量に発生します。また、筋肉が収縮と弛緩を繰り返す過程でも活性酸素が増加すると言われています。さらに屋外の運動では、紫外線の影響からも活性酸素が増加します。

精神的ストレス

仕事や家庭、人間関係の悩みなどで頭を働かせたり、インターネットなどから大量の情報にさらされたりすると、常に頭がフル回転状態に。自律神経を刺激して交感神経優位となり、身体は緊張状態になります。脳は大量の血液と酸素が必要となり、結果として活性酸素が発生します。

さらに交感神経優位な状態が続くと、免疫力の低下につながります。

また、内分泌系にも影響があり、コルチゾールの分泌が増加します。コルチゾールは抗炎症作用があるホルモンですが、免疫を抑制する作用もあると言われています。

病的な疲労

様々な疾患が原因で疲労を感じることがあります。日常の休息だけでは回復が難しく、放置すると重症化するリスクもあるので、違和感を感じたら早めに医療機関で受診しましょう。

アスリートが気になる筋疲労

以前は乳酸の蓄積によるものとされていましたが、近年の研究でこの説は間違っていると言われています。筋疲労は様々な要因が考えられており、まだはっきりとは分かっていませんが、以下のような説があります。

・乳酸がつくられる過程で発生する水素イオンによって筋肉のpHが酸性に傾く

・筋肉を収縮するために必要な筋グリコーゲンの枯渇

・高強度の運動時に多くつくられるリン酸と、筋収縮で放出されたカルシウムが結合し、カルシウムの放出を阻害するため

疲労回復を回復させるには?

生活リズムを整える

生活リズムが乱れると、睡眠不足や食生活の乱れに繋がります。朝起きたら太陽の光を浴びて身体を起こし、自律神経を整えていきましょう。

睡眠・休息

睡眠は細胞を修復したり、脳や身体を休めるために重要です。7~8時間を目安にしっかり身体を休めましょう。

また、旅行や趣味などで気分転換することも精神的な休息になります。忙しい毎日の中にも意識的に取り入れるとよいでしょう。

▼関連コラム

質のよい睡眠のために!睡眠環境づくりのポイントとは?

睡眠の質を高めるには?

適度な運動

運動には、気分がスッキリしたり、睡眠リズムを整える効果があると言われています。運動習慣がない人は近所を散歩したり、軽いジョギングをするなど、1日20分を目安に少し汗ばむ程度から初めてみましょう。

バランスのとれた食事

疲労を感じている時は、活性酸素によって細胞がダメージを受けている状態です。修復のためのエネルギー源は炭水化物、たんぱく質、脂質。特に主なエネルギー源となる炭水化物は、ごはん、パン、麺などの主食に多く含まれているため、しっかり摂りましょう。合わせてエネルギー代謝に必要なビタミンB群、抗酸化の働きがある食材も一緒に摂りましょう。アスリートは運動によるエネルギー消費や、発生する活性酸素も多くなるため、意識的に摂ることが疲労回復のカギになります。

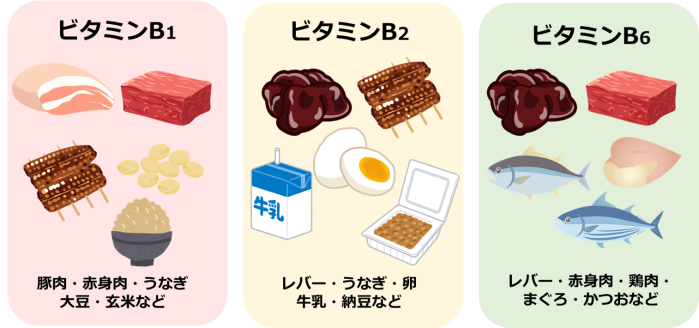

代謝アップのための主なビタミンB群

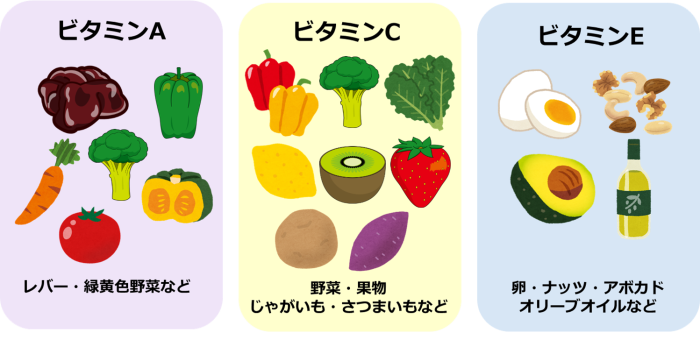

抗酸化作用のあるビタミンACE

※その他、ポリフェノール類も抗酸化作用があり、ブルーベリー、緑茶や紅茶、チョコレートやココアなどに多く含まれています。

▼関連コラム

運動の疲れを残さない!疲労回復の食事とは?

疲労を放置すると慢性化し、何らかの病気のリスクにもなります。はやめに対処をして、心身ともに健やかに過ごしていきましょう。

参考

●抗疲労臨床評価ガイドライン 日本疲労学会

https://j-fatigue.jp/wp-content/uploads/2024/02/guideline.pdf

(2025年8月31日利用)

●渡辺恭良,疲労の科学・脳科学と抗疲労製品の開発, 日本生物学的精神医学会誌 24巻4号,2013

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbpjjpp/24/4/24_200/_pdf

(2025年8月31日利用)

●八田秀雄,日本スポーツ栄養研究誌 第6巻 3-9(2013)

https://www.jsna.org/cms/wp-content/uploads/2022/12/6-p3-9.pdf

(2025年8月31日利用)

●寺田新,「2024年版スポーツ栄養学最新理論」,㈲市村出版,2024